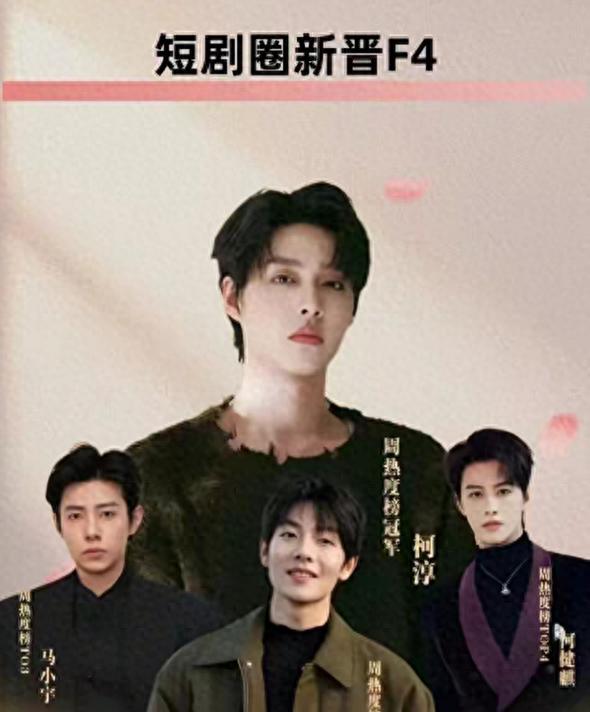

柯淳争议背后:短剧行业生态与流量反噬

从“短剧赛道红利”看流量反噬压力

短剧行业以“高周转、低门槛”为特征,演员需在极短时间内完成高强度表演,并依赖人设标签快速吸粉。柯淳作为非科班出身的“跨界演员”,凭借《好一个乖乖女》等作品以“纯爱霸总”形象出圈,但这种“人设红利”本身具有脆弱性:

角色与真实人格的割裂:观众将剧中角色特质投射至演员本人,一旦现实行为与角色产生反差(如柯淳被曝片场抽烟、随地吐痰),便易引发“塌房”争议。

流量加速下的行为失范:短剧行业“6天拍100集”的高压模式,可能使演员在未完成身份转型时,便因缺乏职业规划而暴露管理漏洞(如团队回应“人身自由”言论的失当)。

从“行业结构性矛盾”看争议放大效应

短剧行业的工业化生产模式与观众审美升级之间的矛盾,进一步加剧了演员的舆论风险:

内容同质化导致观众逆反:短剧依赖“7秒冲突、15秒反转”的流量公式,演员表演易陷入模式化(如柯淳被调侃“标准化表情包”),观众对“电子榨菜”的厌倦会转移至演员本人。

资本逐利下的“数据工具人”困境:柯淳自曝“日薪2万但未接过2万的戏”,揭示行业“以量换价”的潜规则。演员为维持曝光需高频接戏,但作品质量参差不齐,易被质疑“恰烂钱”。

从“个人发展阶段”看职业转型阵痛

柯淳的争议本质是“流量新人”在快速成名后的适应性危机:

人设固化与突破的矛盾:其“霸总天花板”标签虽带来短期红利,但限制了戏路拓展(如综艺《无限超越班》中演技被刘涛碾压),为突破形象而尝试的“跳舞”“直播”等行为,可能因与核心人设不符引发质疑。

职业素养与粉丝期待的错位:从“零售业跨界”到“顶流演员”,柯淳尚未完全适应公众人物的身份约束(如随地扔烟头、抱怨人身自由),易被解读为“飘了”。

结论:柯淳的“黑料”是多重因素交织的结果

核心矛盾:短剧行业“流量至上”逻辑与演员职业成长规律的冲突。

未来走向:若柯淳能完成以下转型,或可扭转舆论:

- 深耕演技,突破人设:通过优质作品证明实力(如参与非霸总题材短剧或长剧),减少对“流量公式”的依赖。

- 规范言行,重塑形象:建立专业团队管理公众形象,避免因个人行为引发争议。

- 与行业共谋变革:推动短剧行业从“工业化量产”转向“精品化创作”,从根本上减少演员的“系统性风险”。

否则,其“黑料”或将持续消耗路人缘,最终沦为行业泡沫中的牺牲品。